この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

どうもどうも、湿度40%を切ると荒ぶる翁(@okinalog)です。

今年、ついにSwitchBotから“気化式加湿器”が登場しましたよ!

以前からあった超音波式のモデルよりも大容量でより加湿力に長けた気化式。

当然のようにスマホ操作に対応した、しかも大容量4.5Lの上から注水できる最大21畳対応省エネ設計。同社温湿度計と組み合わせると完全自動で湿度調整までできちゃう。

肌寒くなって、冬が進むにつれて迫ってくる【乾燥】

キーボードを打つ手はカッサカサになるし、モニターには静電気で埃が付くし、のどは痛めるしなにより寒いしで地味に生産性が落ちるんですよね。

って愚痴ももう出てこない。SwitchBotの加湿器があれば。

ネオジャパンデスクセットアッパー

翁(おきな)

オッキーナ

ガジェットが好きな36歳/ ブロガー歴7年/ レビュー数330品以上(うちイヤホン180種類以上)/ Xフォロワー数5,100人突破/ YouTubeチャンネル開設(奮闘中…)/ 【ネオジャパンデスクセットアッパー】と称して日本みのある独自のデスク環境を構築中/ 普段はサラリーマン/ 4児の父/ “みんなといっしょ”が苦手なタイプ

製品提供:SwitchBot

とにかくコスパがいい!SwitchBotの新加湿器

さきに結論から述べると、SwitchBotのこの加湿器のなにがそんなにいいのかというと、注水とメンテナンスのとき以外放置してても勝手に空間を潤してくれるっていう自動化に対応しているところ。

機能・性能に対しての価格がちょうどよくて、ハイブリッド式ほど高くなく、加熱式よりも安全なのも魅力だ。

- フィルターに水を含ませて風を送って加湿する気化式

- 最大21畳までの広さを加湿可能

- 低消費電力(約15W)で電気代が安い

- 大容量4.5L

- しかも上から給水できる

- 18dB静音設計+おやすみモード搭載

- スマホアプリ・音声アシスタント経由で遠隔操作ができる

- 抗菌対策7つの技術採用

- 温湿度計との連携で自動化が実現

細かい機能面については置いておくとして、一般家庭で重要視すべき点は使いやすさと安全性。

まず、SwitchBotの加湿器はヒーターを使わない気化式を採用しているからこどもがいても火傷のリスクがゼロ。しかも、チャイルドロック機能も搭載しているからこどもがいる家庭でも比較的安全に導入することができる。

構造としては、いちばん自然に近い“フィルターに水を含ませて、そのフィルターに風を当てて自然蒸発で空間に水気を飛ばす形態”だから、超音波式のように粒の大きいミストが出らず家電や家具なんかに白いカルキがつく心配も少ない。

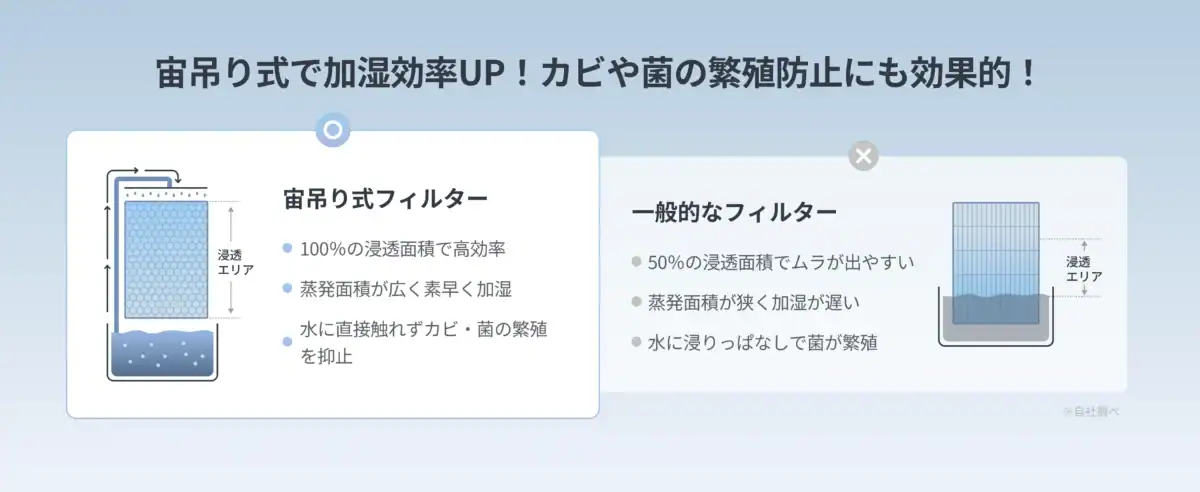

しかも、その水を含ませるフィルターも吊り下げ式になってるから、従来の漬け置きフィルターを採用した加湿器みたくカビの繁殖がしづらい構造となっている。

さらにうれしいことに、本機は直接注水することができる。

いちいちタンクを本体から外して水場まで持っていって、重い思いして運ばなくても注水できるから嫁も大喜びだ。

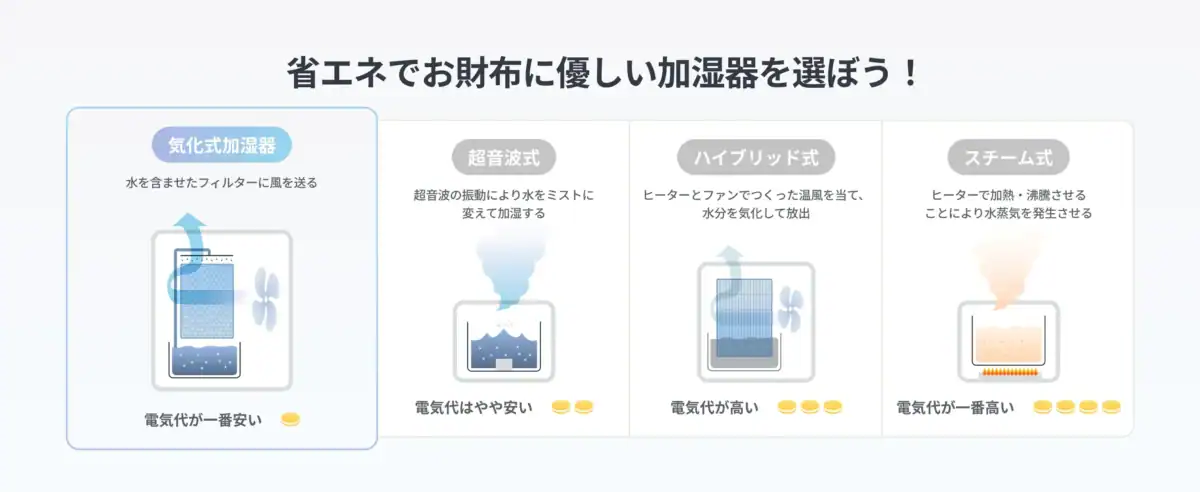

ちなみに、SwitchBot加湿器が気化式を採用していることは明言したけど、そもそも加湿器には大きく4種類あることを簡単に解説しておく。

- 加熱式:いちばん加湿力が高くスピーディで衛生的。その反面熱湯を扱うため安全面が不安

- 超音波式:電気代が安く静かでデザイン性が高い。その反面ミストがカビがちなのでこまめに手入れが必要

- 気化式:超音波式の次に静かで安い。その反面舞う水滴が大きいのと、カビがちなのでこまめに手入れが必要

- ハイブリッド式:加熱式と気化式の両刀でバランスがいい。その反面コストあがりがち

我が家が愛用しているダイニチのハイエンド加湿器がハイブリッド式で、本体価格4万ちかくで購入した。

機能面、使い勝手は最高級で買って満足はしているけど、価格的に買った直後は後悔したしよほどの理由がないと手が出ない値段だ。

その点、SwitchBot加湿器はハイブリッド式ほど加湿性は高くないものの、大容量だし省エネだし衛生的ってことで“ダイニチの加湿器はほしいけど4万円出すまで欲してない”っていうミドルユーザーに刺さる価格帯性能の加湿器になっている。

真冬はアシストが必要なものの、必要十二分な加湿力

実際の使用感。

前提として検証時の環境スペックは以下のとおり。

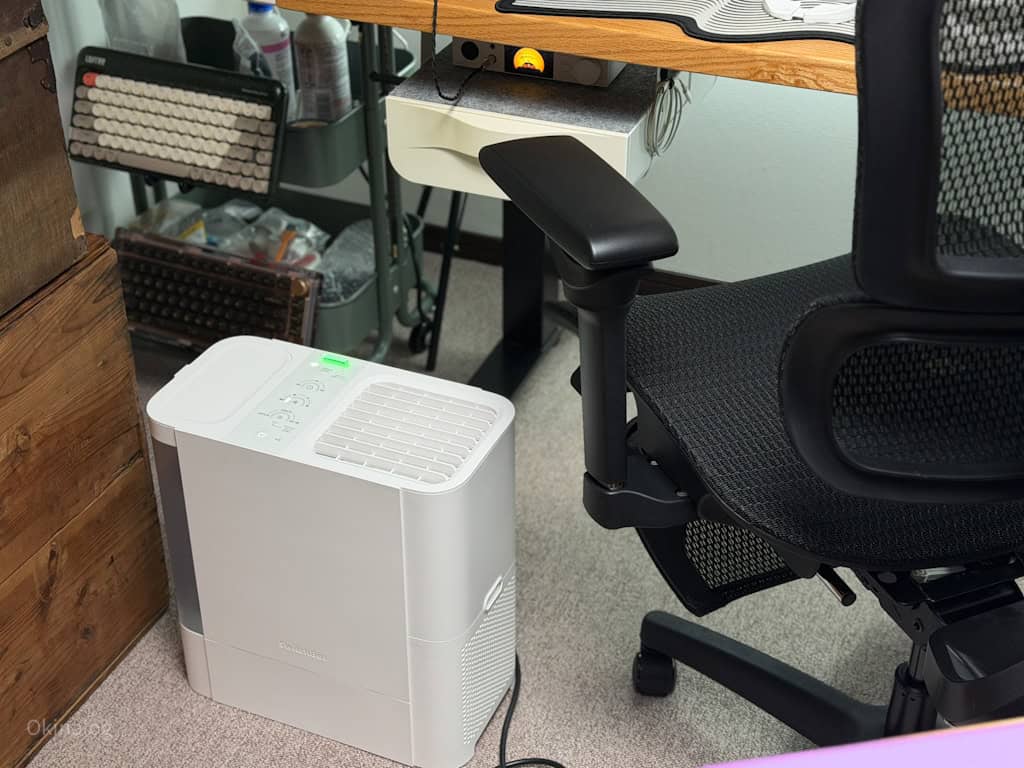

- コンクリート構造マンション6畳書斎

- 室温22℃(夜)

- 稼働前湿度50%

- ヒーター・暖房なし

- サーキュレーター稼働(弱)

- 加湿器【中】で稼働

上記環境で稼働させたところ、だいたい15分で1%ずつ湿度の上昇がみられた。

ハイブリッド式に比べると加湿スピードは速いとは言えない。これが気温の下がる真冬ともなると水分も蒸発しにくくなるからもっと加湿スピードは落ちる。暖かく潤った環境を構築するならパネルヒーターかなにか暖房器具との併用が効率的だろう。

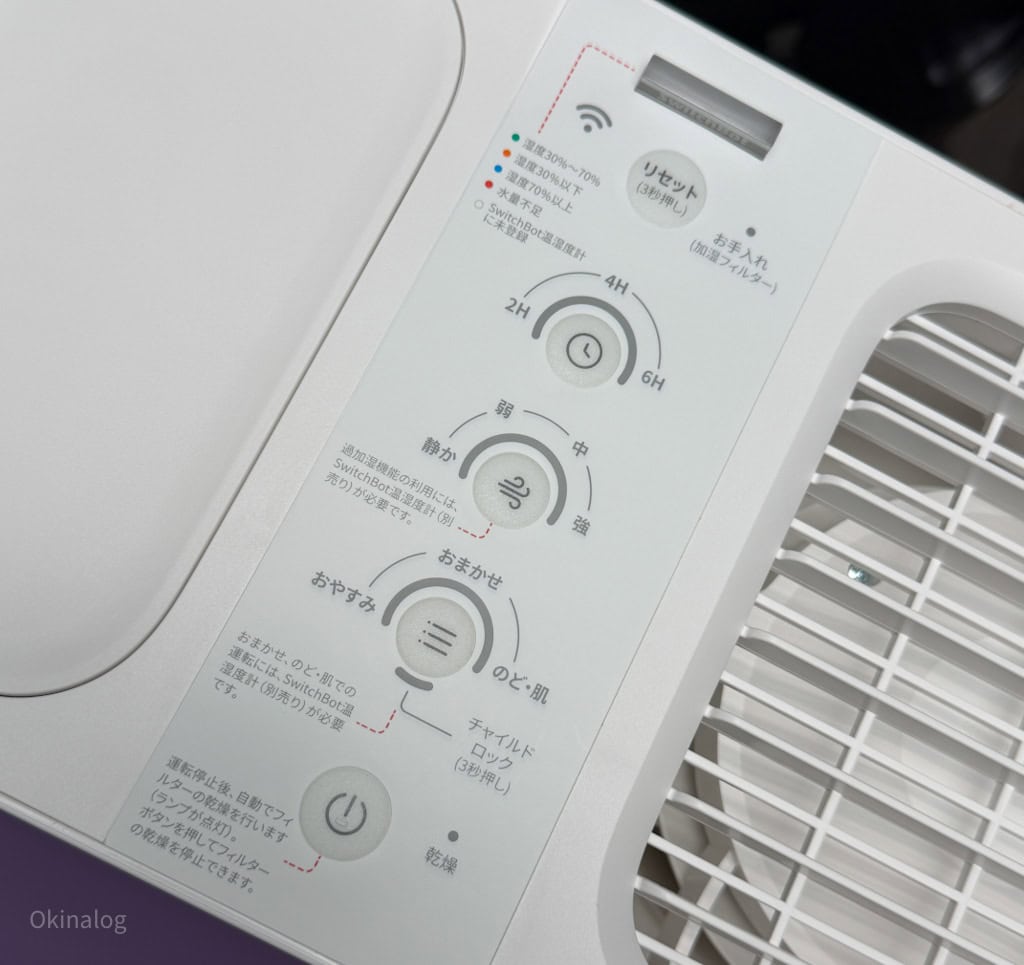

稼働音については、【静か】【弱】だと全然気にならないけど【中】だとファン音はけっこう目立つ。DCモーター式のサーキュレーターの【中レベル】と同等クラスのファン音と思ってもらっていい。【強】ともなるとなかなかの音だ。

寝室に設置して運転させるなら【静か】がベターだろう。

それでも超音波式の加湿器を導入してガジェットや家具や建具に白い染みをつけたりカビさせたりするよりよっぽど安心だから、やっぱりヒーター併用させて効率よく加湿してあげるのが理想的だ。

温湿度計・スマホアプリとの連携が醍醐味

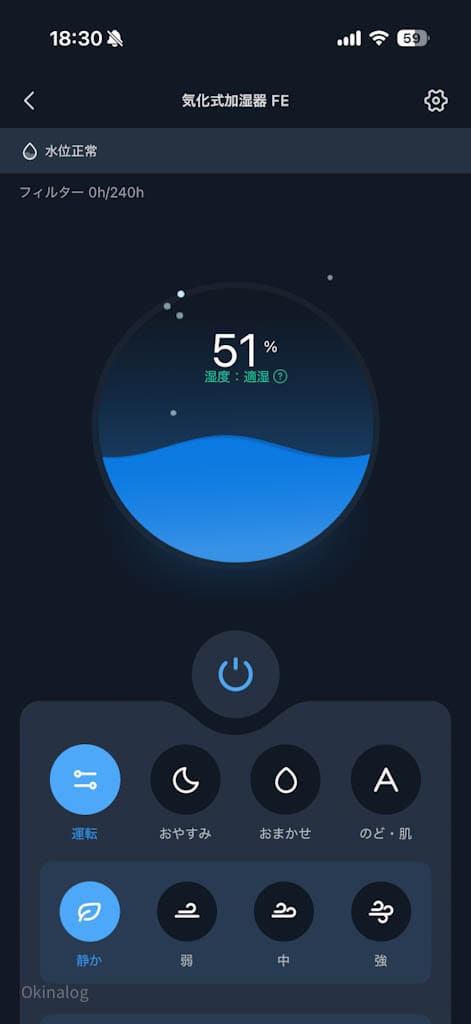

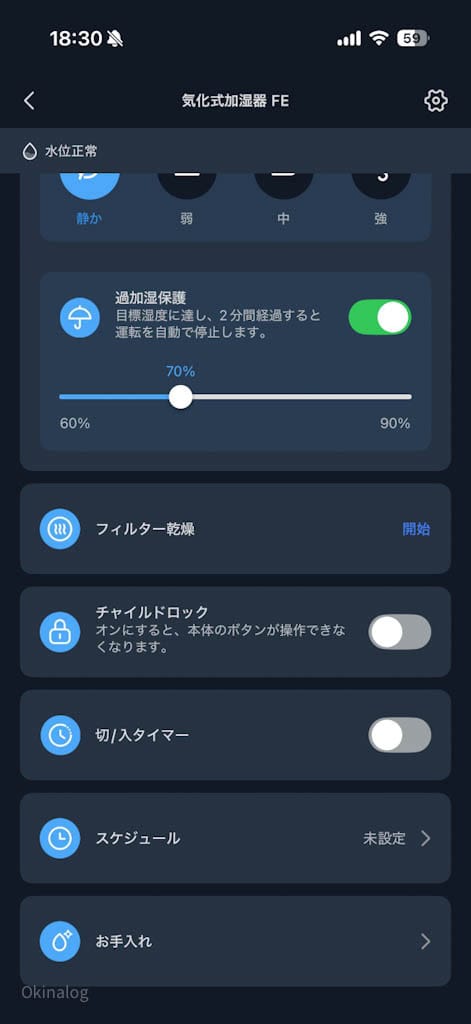

SwitchBot加湿器、スマートホーム家電メーカーのパイオニアなだけに関連デバイスとの連携・スマホからの遠隔操作ももちろん対応していて、これが最大のメリット。

スマホアプリからは、

- 電源オン/オフ

- モード切替

- 風量切替

- フィルター乾燥

- チャイルドロック機能オン/オフ

- タイマー

- スケジュール設定

- 各パーツの消耗状況の確認

- バックライト・サウンド設定

など、使いたい機能を網羅。

これまでの、操作のためにいちいち本体のボタンまで移動していた当たり前の手間をスマホからソファに座ったまま行える便利さはいちど慣れると戻れない。

電源を切ってもフィルターが湿ったままならカビ発生は不可避だけど、フィルター乾燥をスマホから指示できるなら安心だよね!

※スマホ操作しなくてもデフォルトで機能停止直後自動乾燥を行います

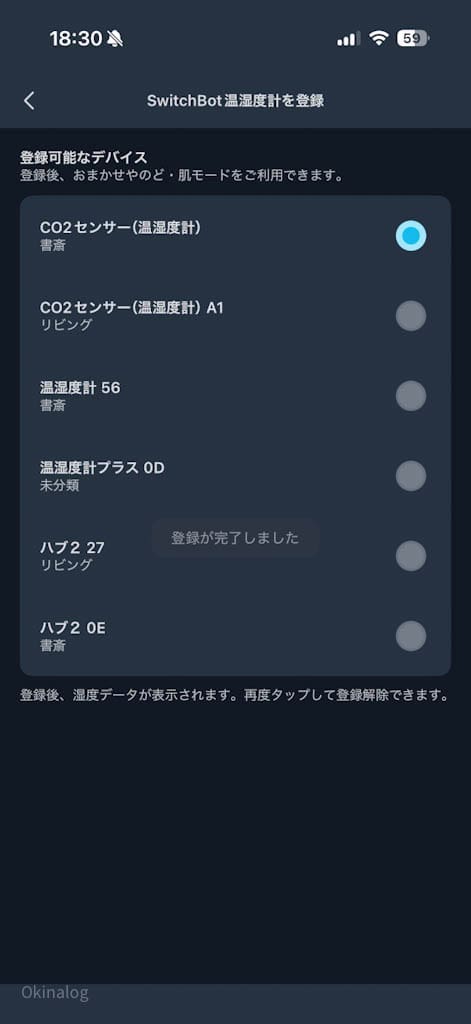

さらには、同社温湿度計と連携させることでSwitchBot加湿器は究極完全体へと変貌する。

温湿度計自体は、室内の温度・湿度をモニタリング・計測してくれるガジェットなんだけど、加湿器と組み合わせることで“必要な湿度に達したら自動で停止”する機能を成立させることができるようになる。

つまり、注水のとき以外無視してても勝手に家庭を潤してくれる神家電に進化する。

もはや操作すら不要というずぼら人間製造機だ。

加湿器最大の手間「お手入れ」がしやすい設計

加湿器で面倒なのが、メンテナンス面。

こまめにメンテナンスをしないと内部でカビが繁殖して、結果潤いとともにカビを部屋に充満させるリスクがあるのが加湿器の懸念材料だ。

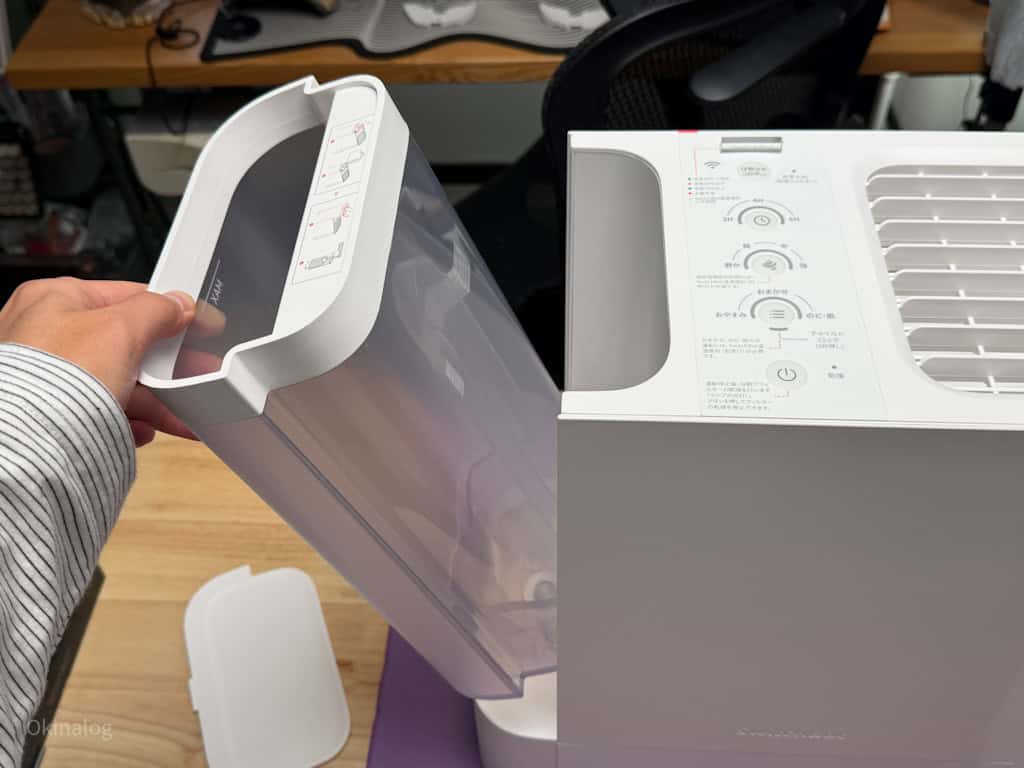

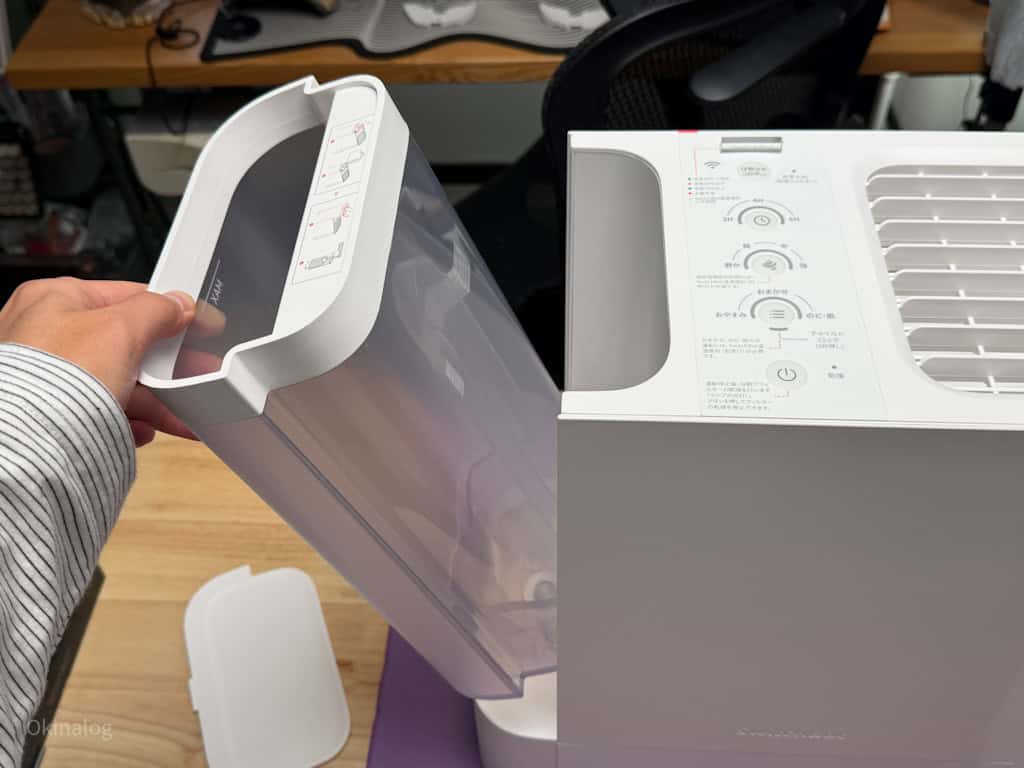

SwitchBotの加湿器はそこもしっかりと考えて設計されていて、初心者でも簡単にメンテができるよう分解がしやすい造りとなっている。各フィルター、タンクなど超簡単に取り外すことができる。

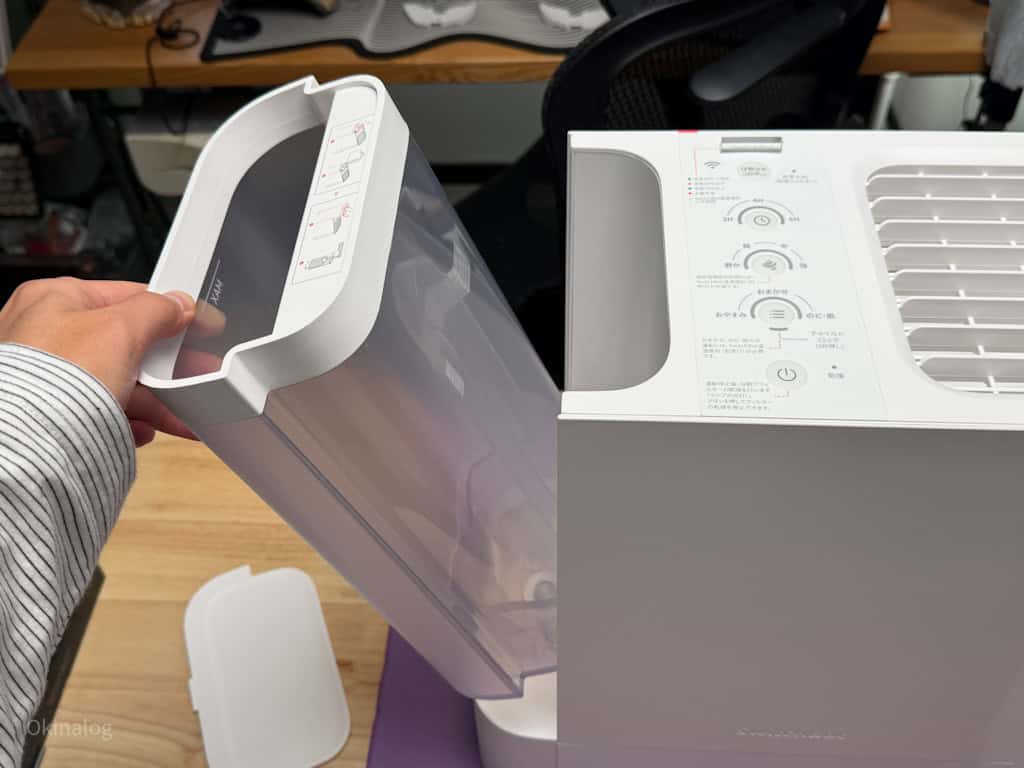

タンクは口が広いぶん中までしっかり手洗いすることができるし、フィルター類も簡単に脱着ができる。すごいよ奥さん!

- 注水もしやすい

- メンテナンスもしやすい

- あとは放置

って、もう最高でしょ。

気になったところ

SwitchBot加湿器について使ってみて気になったのは2点。

- 本体の移動がしづらい

- タンクが持ちにくい

まず本体の移動がしづらい件。

本機は本体がそこそこ大型。それは4.5Lタンクを積んでることを考えれば当然ではあるんだけど、それにしても本体に取っ手もないから持ち上げるのに一瞬躊躇する。

少しでも加湿器の移動を考えているならキャスター付きの台車と組み合わせたほうがよさそうだ。

本体が持ち上げづらいのはまだわかるけど、タンクも持ちにくい。

中ぶたとかもないから、手が滑ったら水がこぼれて一巻の終わり。ちょっとリスキー。上から注水できるのが唯一救いだけど、どうせならタンクにも取っ手が付いてれば完成度はより高かったと思う。

結論:買う価値あり

- 加湿器導入を検討している

- デザイン性よりも実力重視

- 火傷やカビのリスクは負いたくない

- 上から注水できる加湿器がほしい

- スマホから操作したい

- 予算15,000円以下で探している

- 既にSwitchBotデバイス(あるいは温湿度計)を1つ以上持っている

上記に当てはまる人は買っていいと思う。安全性とコスパの両立を求めるユーザーにとっては理想的な加湿器だと思う。

加湿器である以上こまめなメンテナンスは不可避だけど、極力手入れしやすい工夫がなされている設計なのはありがたい。