この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

「そろそろデスク据え置きDACをグレードアップしたいけど、どれがいいかな…」

「白デスクに合うおしゃれな据え置きDACないかな!」

そんな悩みを解決する最適解がTOPPINGから登場した。それがDX5Ⅱ。

純白の筐体、無駄のないシンプルかつスタイリッシュでモードなシルエット、扱いやすいUI、絶妙に置き場所を選ばないサイズ感と透明度の高いサウンド。

このDACはね、据え置きDACの決定版と言える完成度でしたよ。

- 据え置きDAC探しの旅を完結したい

- あっと驚く高音質を体験したい

- 白デスクに最適な据え置きDACを探している

- 高インピーダンスのヘッドホンを持て余している

上記に当てはまるような人におすすめできる製品となっている。

ただ、本格的なDACってことで使い勝手は据え置きDACほぼ初心者の翁には操作が少々難しいところがあった。

逆をかえせばDX5Ⅱを使い倒したいがゆえにいろいろ調べまくってDACについての知識はドッと増したから、DACの基礎的な知識を知れるって意味では脱初心者にはちょうどいいのかもしれない。

仕様に関する気になる点もチラホラあったので正直にレビューしていく。

チェックしてみて!

ネオジャパンデスクセットアッパー

翁(おきな)

オッキーナ

ガジェットが好きな36歳/ ブロガー歴7年/ レビュー数330品以上(うちイヤホン180種類以上)/ Xフォロワー数5,100人突破/ YouTubeチャンネル開設(奮闘中…)/ 【ネオジャパンデスクセットアッパー】と称して日本みのある独自のデスク環境を構築中/ 普段はサラリーマン/ 4児の父/ “みんなといっしょ”が苦手なタイプ

この記事は、メーカーからの提供品を基に敬意を持って忖度なし正直に実機レビューしていきます。調べもの以外の記事製作には一切AIは使わず、また、メーカーとの金銭のやりとりや記事内容への指示も一切受けておりません。

TOPPING DX5Ⅱってどんな機種?

DAC界隈ではけっこう名の知れたブランドらしく、実力派らしい。

そのなかでもDX5Ⅱは、据え置きDACとしてはミドルクラスながら上位機種並みの機能が網羅されたモデルで、ハイレゾ、IEM、スピーカーまで全方向で対応可能な万能型ハイエンド据え置きDAC/AMP。

目立った特徴は以下のとおり。

- ESS ES9039Q2Mチップデュアル構成→左右チャンネル専用で分離感を最大化

- 自社設計I/V変換回路を搭載→DAC性能をロスなく電圧に変換

- X-Hybridアンプ回路→高出力・低ノイズ・高速応答を両立した独自設計

- PCM 768kHz / 32bit、DSD512対応(USB接続)→ハイレゾ音源をフルスペック再生可能

- 10バンドイコライザー搭載(ソフトウェア)

- RCA/XLR/6.35mm/4.4mm/4pin XLR対応

- Bluetooth5.1(QCC5125)LDAC,aptX Adaptive,aptX HD,AAC対応

- リモコン付属

もっとも目立つのは出力の高さで、32Ωでも6400mW。くわえて6.35mm、4.4mm、4pin XLRジャックと3.5mm to 6.35mm変換プラグも付属しているから、あらゆるヘッドホンに対応できる仕様となっている。

3.5mmから6.35mmに変換するプラグも付属していて至れり尽くせり。

スペック

| DACチップ | ESS ES9039Q2M×2(左右別チャンネル) |

| 対応フォーマット | PCM 最大768kHz/32bit、ネイティブDSD512 同軸・光入力はPCM最大192kHz/24bit(XLR可能) |

| Bluetooth | Bluetooth 5.1(QCC5125) LDAC/aptX Adaptive/aptX HD/AAC/SBC 音声コーデック対応 |

| 入力端子 | USB-B,光デジタル,同軸デジタル,12V Trigger In,Bluetooth |

| ヘッドホン出力 | 6.35mmシングルエンド/4.4mmバランス/4pin XLRバランス/RCA |

| 出力電力 | Balanced出力:7,600 mW ×2 @16Ω、6,400 mW ×2 @32Ω、4,300 mW ×2 @64Ω、990 mW ×2 @300Ω、490 mW ×2 @600Ω (すべてTHD+N<1%) |

| ダイナミックレンジ | 133dB(A‑weighted)@ 1kHz |

| THD+N | < 0.00006% @1 kHz |

| ディスプレイ | 2.0インチフルカラーAurora UI(カスタム背景9種類、VUメーター/FFT表示) |

| アンプアーキテクチャ | X‑Hybrid(NFCAベースの三段構成完全バランスヘッドホンアンプ) |

| 対応OS | Windows / macOS / Linux / iOS / Android |

| サイズ | 約 19.0 × 15.5 × 4.4 cm / 約 870g(0.87kg) |

デザイン

USBはType-A to Type-Bとなっている。

PCとの接続は光デジタルとUSBの2択だけど、使い勝手を加味するとUSB接続のほうが便利。

DX5Ⅱ視聴レビュー:滑らかで高解像、分離に優れたサウンド

DAC:TOPPING DX5Ⅱ(USB接続)

アンプ:内蔵アンプ(バランス)

イヤホン:Kiwi Ears Septet

ソース:Qobuz(24bit/176.4kHz-192kHzロスレス)

DX5Ⅱで最も印象的なのは、どの音域が飛びぬけて秀でているってわけでなく、トータルのバランスが超絶妙という点が目立つ。

ふだんは低音中心で聴いていた楽曲も、思わぬところから音が飛び出してきたり、際立つほど主張はしていないけどしっかりとトライアングルの音が紛れているのが分かるって具合に、情報量が多い。

このDACを手にすると、これまで好んでクラシックや歌なしの楽曲を聴いてこなかった人間でさえ、クラシックやサウンドトラックなんかを聴きたくなるはずだ。

低域:過剰に出ず、深く熱い

試したのはBillie Eilishの『bad guy』

サブベース主体の楽曲だけど、DX5Ⅱで聴くとこの曲がただダークな楽曲ってだけでなく解像感が非常高いことがよくわかる。

「X-Hybridアンプ回路の高速駆動力と、低歪なI/V変換回路の精度がここぞとばかりに効いてる」って言いたいところだけど、そこは目にみえないところだから正直わからん。

わからんけど、たしかに音量を上げていっても音像がブレないというか、むしろどんどん心地いいサウンドになる不思議さがある。

空気の震えが耳元でブルブルブルっと、でも潰れずにキレよく再現される。

中域:立体感と空間を感じさせる定位

中音域はUsherの『Burn』

ボーカル・ピアノ・リズムパッドがメインのミッド中心の楽曲だけど、なによりボーカルの息遣いや喉の震え、口元のイメージングがリアルにできるほど表現力が高い。

高域:滑らかに伸び、明瞭

高音域はDaft Punk『Get Lucky feat.Pharrell Williams』

過度な煌めきはなく、コントロールされた明瞭感が特徴。粒立ちもよく、なにより滑らかさが目立つ。

今まで聴いていたGet Luckyが水だとすると、DX5Ⅱで聴くGet Luckyは油ってかんじに質感が違う。

水のようにサラッとしたものではなく油のように比重が重くとろみがあるってかんじだ。

ギターのアタックが鋭すぎず、ハイハットの残響はいやみなく短くてナチュラルにフェードアウトしていく描写がたまらない。

とにかく楽器の分離が明確で、「この楽曲いつもより音の種類多くないか?」ってくらいに情報量が多い。

この辺はおそらく左右チャンネルに専門にそれぞれ稼働しているデュアルDACチップ構成の恩恵だろう。

Bluetooth接続時

DX5ⅡはBluetooth5.1、チップにはQCC5125を採用。

LDACにも対応しているからスマホやPCとワイヤレス接続でハイレゾ音源を再生することができる。

その音質はワイヤレスにもかかわらずふつうに高音質。

正直デスク据え置きだし無線接続ができる必要性は疑問だけど、つかえるおまけ機能ってかんじだ。

DX5Ⅱの操作性使い方

DX5Ⅱの使い方はいろいろあるんだけど、基本的な使い方はPCに接続してヘッドホンを挿して音楽を再生するだけ。

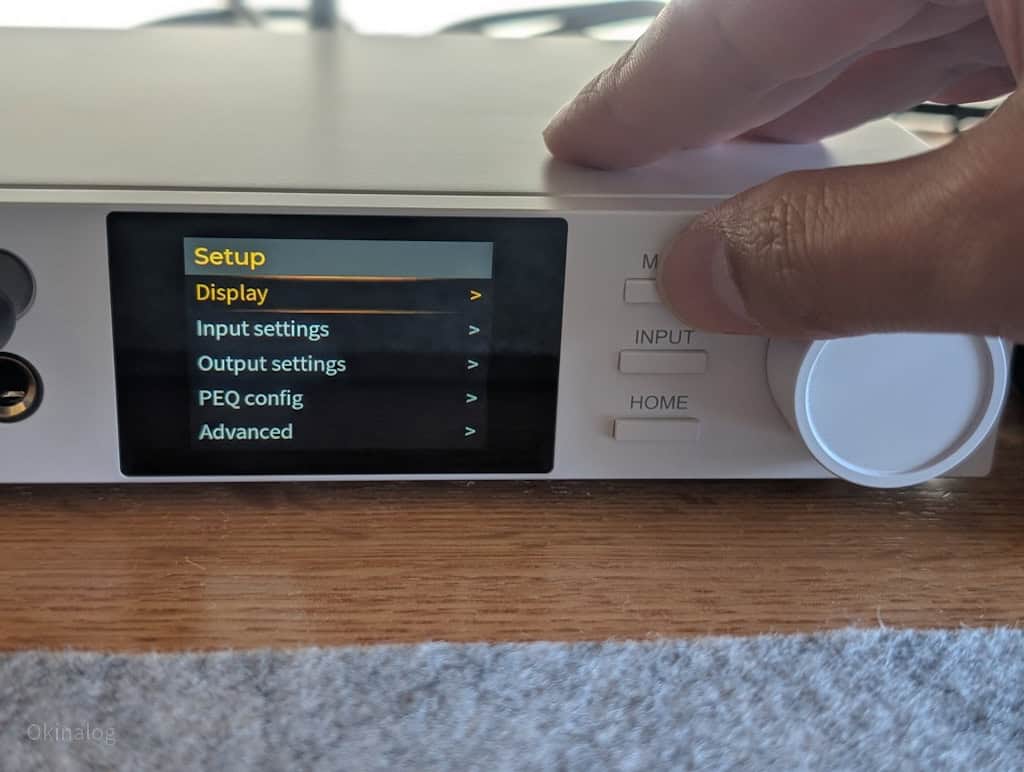

- MENUで入出力設定

- マルチノブを回して押して操作

ホーム画面は3種類。

カラーもホワイト、オレンジ、ブルー、パープル、グリーンなど豊富に用意されている。

表記はすべて英語なのでちょっととっつきにくさがあるけど、1週間いじりたおせば使えるUIだ。

出力ごとの音量記憶機能や8種類のフィルターも搭載されているけど、扱えなくても問題はない。深掘りすればするほど味わえる旨味的な機能。ゲームでいうところのやり込み要素的な機能だ。

使いこなせなくても支障はない。

イヤホン-スピーカーの切替

スピーカーは常に背面で接続状態で、イヤホン出力に切り替えたいってときは、output設定をいじる必要がある。

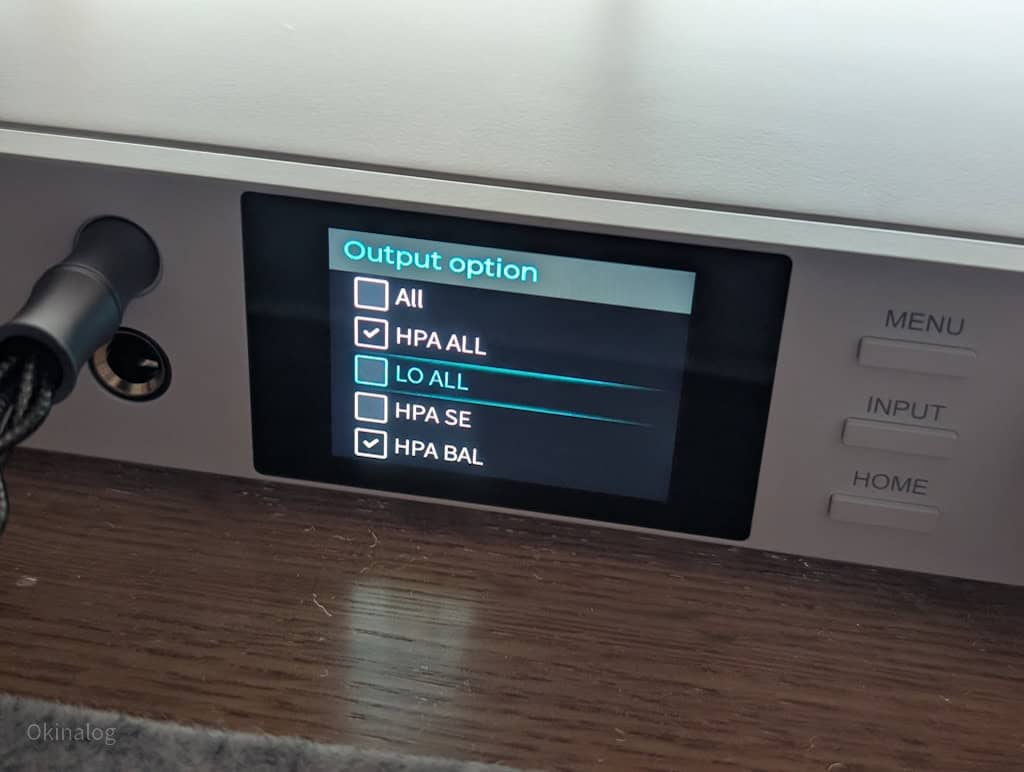

outputには、ALL,HPA ALL,LO ALL,HPA SE,HPA BAL,LO SE,LO BALの7種類があって、僕の環境だと

- スピーカー(RCA):LO ALL,LO SE

- イヤホン・ヘッドホン:HPA ALL,HPA BAL

という感じで出力される。

ただ、このままだと切替時にいちいち本体output設定をいじる必要があって、けっこう面倒くさい。

そんなときに切り替えを簡単にする手順が下記。

全7種のoutput選択肢をoutput optionでLO SEとHPA BALの2つのみにチェック

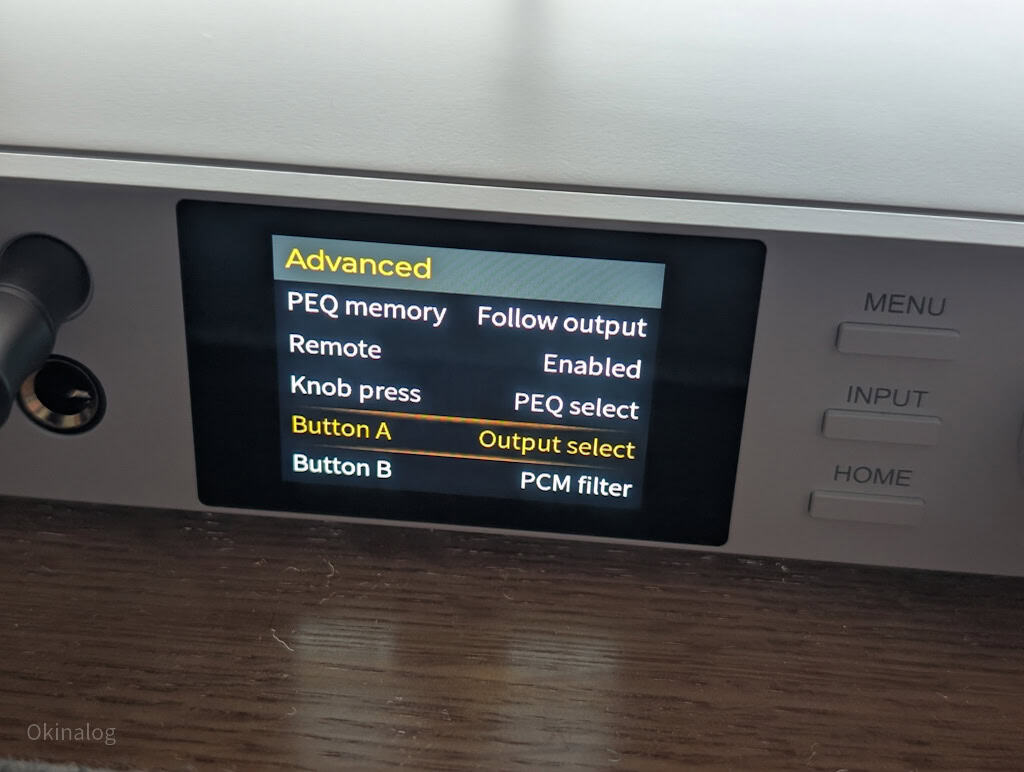

Advanced項目→Button A→”Output select”

リモコンAボタンを押すことで、ヘッドホンから出力したいときはHPA BALに。スピーカー出力に切り替えたいときはLO SE

ボタンBにもフィルターやGain、ミュートとか割り振れるから、ボタンA Bをカスタムすることでけっこう使い勝手は変わってくると思う。

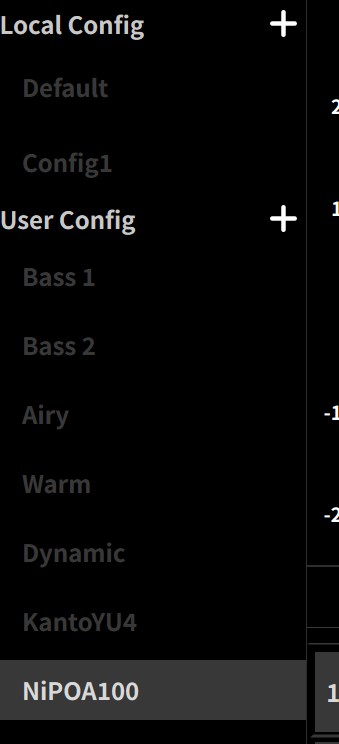

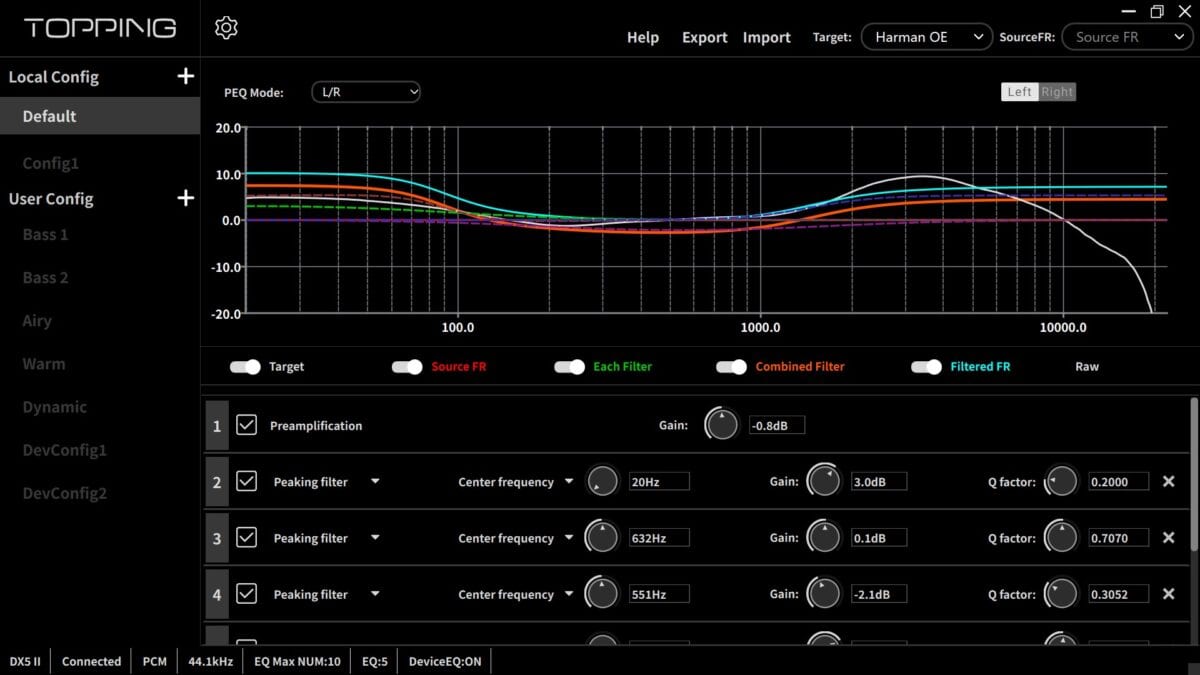

ソフトウェア

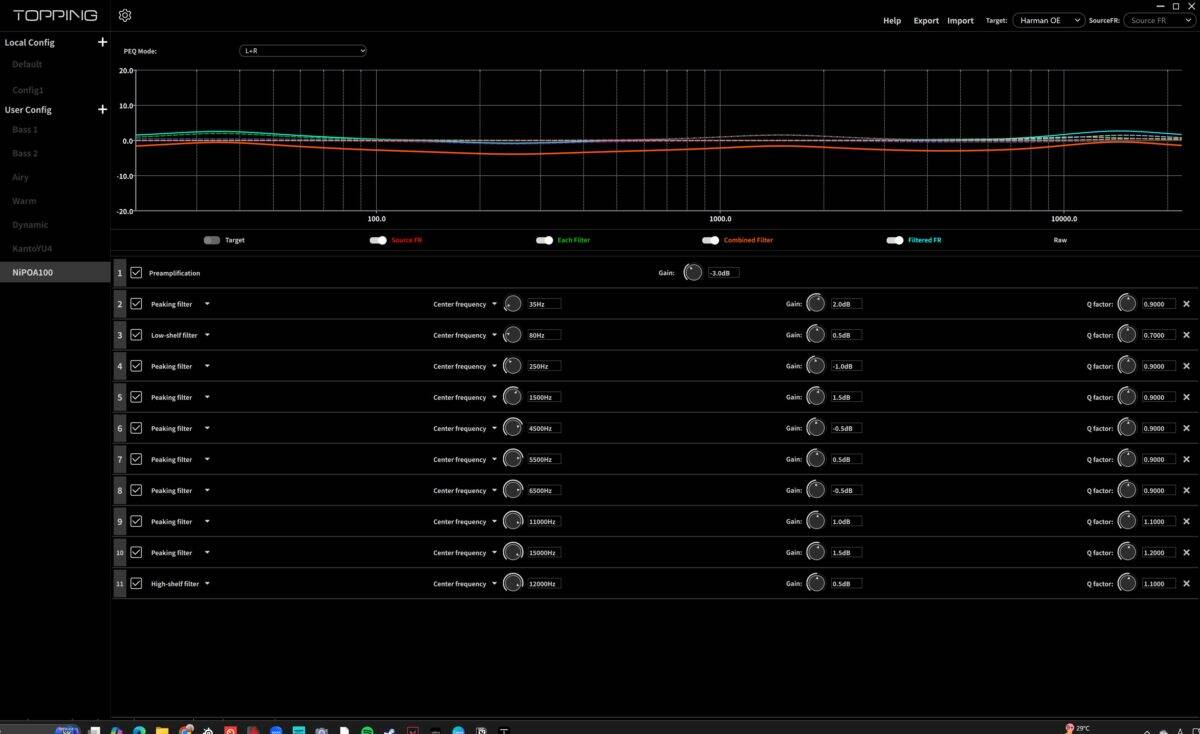

DX5Ⅱには、10バンドイコライザーカスタム機能PEQ(パラメトリックイコライザー)が搭載されている。

単なる低音ブーストや高域カットっていうものではなくて、各帯域の音量・周波数・影響範囲を自由に調整できる高精度EQ機能。

正直イコライザーに詳しくない人間にとって複雑で扱いづらい印象なんだけど、ないよりあったほうが圧倒的に楽しい機能となっている。

音質っていうか音の傾向とかキレのよさ、歯ぎしり音抑制とかまでまるで変化する。

まじ音の七変化。

- IEMで中高域がやや刺さる…→4kHz-8kHzを数dB下げて調整

- ヘッドホンで低音が物足りない…→80-100Hz帯を1dB持ち上げて補正

- 女性ボーカルをもっと前に出させたい…→1kHz-3kHzを軽くブースト

こういうピンポイントなわがままを叶えてくれる機能で、もっと言えば「Kiwi Ears Septetに最適化した音質にしたい!」ってときにChatGPTに投げて各bandごとの調整数値を出してもらうなんてこともできる。

実際、以前レビューしたDAC「NiPO A100」の音質が忘れられなくてずっとモヤモヤしていたんだけど、ChatGPTにその要望を伝えたらけっこう近い音質PEQを提出してくれた。

結論まったく同じとはいかなかったけど、かなり近いところまで音が変化したから効果は絶大だ。

また、このPEQは人がつくったデータをインポートすることもエクスポートして共有することもできる。

今回僕がつくったデータを以下に載せておくから、気になる人は試してみて。

DX5Ⅱを実際に使ってみて感じた気になった点(デメリット)

発熱が気になる

DX5Ⅱけっこう本体が熱くなる。

触ったかんじ体感50℃くらいにはなってそうな温度。

夏の冷房もない部屋に置いてるからっていうのもあると思うけど、にしても熱い、だいじょうぶか?

熱暴走とかは起こさないとは思うけど、一応置くだけヒートシンク買おうかな…

説明書が付属していない

本機にはこれといった説明書が付属していない。

据え置きDACほぼ初心者の人間からすると使い方がいまいちわかりづらい。というかまったくわからん。

特にoutputでLine out modeのプリアンプからDACに切り替えるのは避けよう。

なぜか出力最大お隣さん飛び起き必至爆音が流れるからまじで気を付けて。

公式サイトにでも日本語の説明書をアップしてほしい。

日本語非対応

速報!最新ファームウェアアップデートで日本語に対応したとのこと!神対応!

TOPPING本体とソフトウェアが現時点英語と中国語にしか対応していない。

非常に操作しずらい。

英語勉強しろよって言われるとそこまでな話ではあるんだけど、やっぱり日本語がいい。

日本語に対応すれば導入のハードルも下がるし、イコライザーカスタムとかも断然しやすい。

それに、人に勧めやすくなるからぜひはやめに日本語に対応してほしい。

せめてバッチリ日本語対応した説明書を付属してほしい。

総評:超高級ってわけでもないけど、十分使い込み要素のある据え置きDAC

気になる点もいくつか正直に書いたけど、品質はたしかによくて個人的にはもっと使っていきたいと思える素質のある製品だった。

とくにPEQは驚くほど音質を自在に変えられるから、ChatGPTとやりとりしながらプリセットを量産するだけで1日潰れるくらい面白みがある。

今後のイヤホンレビューでがっつり活用できそうだから僕みたいなにわかオーディオオタクには推したいDACだ。

デザイン的にも白デスクとは特に相性がよさそうだし、万能型据え置きDACを探している人はチェックしてみてほしい。

チェックしてみて!